Biasanya, menerjemahkan puisi adalah cara saya untuk tetap waras menghadapi pengulangan bertubi-tubi yang, ternyata, menjadi warna cukup dominan dalam proyek terjemahan saya sehari-hari. Klien tetap saya bisa dihitung pakai jari-jari sebelah tangan saja. Jadi, lumrahlah kalau jenis naskah yang saya hadapi cukup mudah diperkirakan bidang, gaya penulisan, kosa kata, dan tingkat kesulitannya. Di sesela suasana statis, puisi selalu menghadirkan perkara-perkara segar yang berhasil memantik gairah detektif saya dalam memecahkan kasus kebahasaan untuk kerja terjemahan.

Tahun lalu, saya menerima kunjungan dari seorang penulis muda yang tinggal di Jakarta. Dia punya manuskrip berupa kumpulan puisi dan cerita yang ingin dia terbitkan dalam dua bahasa. Naskah asli berbahasa Indonesia, tugas saya menginggriskannya.

Aha! pikir saya. Akhirnya datang kesempatan untuk mengerjakan proyek terjemahan puisi pertama. Peluang ini langsung saya iyakan. Biaya jasanya? Sesanggup si pemberi kerja saja, lah. Orang saya menganggap proyek ini sebagai proyek liburan, kerja tamasya, darmawisata. Sudah senang, diberi bayaran pula. Ya saya bahagia.

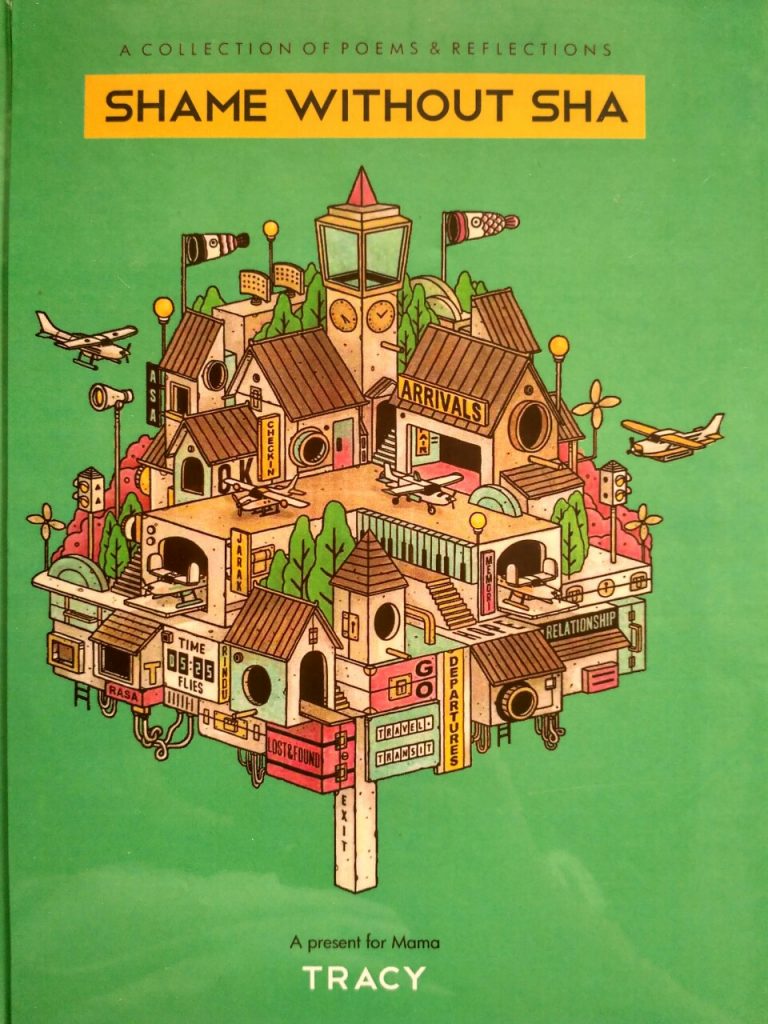

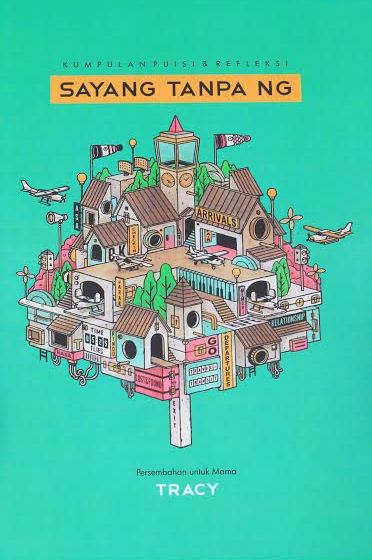

Cerita yang ingin saya bagikan kali ini bukan soal siasat atau teknik yang saya terapkan untuk mengalih-bahasakan kumpulan puisi dan cerita tersebut (terlalu panjang untuk dibahas dalam satu artikel blog). Saya mau bagi cerita soal judul yang dipilih penulis:

Sayang Tanpa Ng

Begitu menyadari betapa nakalnya rangkaian kata di judul ini, dan setelah saya tahu bahwa klien ingin judul ini juga diinggriskan, saya langsung bilang, “Sepertinya, itu tugas yang mustahil. Siap-siap saja untuk mempertahankan judul bahasa Indonesia di versi bahasa Inggrisnya kalau aku gagal memunculkan terjemahan yang setara kualitas kebahasaannya, ya. Dan kita akan bahas lagi soal terjemahan judul setelah semua puisi dan cerita selesai diterjemahkan, disunting, dikoreksi, dirampungkan.”

Dia setuju.

Proses penerjemahan pun berjalan. Setiap kurun waktu tertentu saya mengirimkan cicilan hasil terjemahan. Satu per satu puisi dan cerita yang telah saya inggriskan itu selesai kami bahas dan sepakati. Ilustrasi sampul dan ilustrasi setiap karya sudah rampung dikerjakan. Saatnya maju ke penerbit. Saatnya janji saya ditagih. Saya tak bisa menunda lagi.

Bagaimana saya akan menerjemahkan frasa yang tampaknya hanya mungkin terjadi dalam bahasa Indonesia saja ini? Benarkah frasa tersebut hanya mungkin terjadi dalam bahasa Indonesia? Atau, apa pikiran itu pertanda saya mulai putus asa?

Dalam pertemuan kami yang kesekian kali, saya mencoba menyelidiki maksud dasar penulis menghadirkan Sayang Tanpa Ng. Saya tahu, kalau ‘sayang’ hilang ‘ng’-nya, berarti tinggal ‘saya’. Itu mudah diterka. Namun apakah sesederhana itu? Apakah memang yang dituju adalah semata-mata cara kece untuk bilang ‘saya’? Kalau iya, kenapa sayang dan bukan sayat, misalnya? Kan bisa saja judulnya jadi Sayat Tanpa T?

Di luar dugaan saya, ternyata memang sesederhana itu. Dari percakapan mendalam yang saya perbuat bersama penulis, rupanya semua puisi dan cerita yang direka olehnya memanglah betul wujud cara dalam upayanya mencari dan menemukan ‘saya’. Dan, ngomong-ngomong, setelah mendengar alasan itu, entah kenapa waktu itu soal Sayat Tanpa T tidak saya singgung sama sekali.

Saya berjanji akan memberikan hasil terjemahannya di pertemuan berikutnya. Saya punya waktu kira-kira dua pekan. Dan saya sengaja melupakan persoalan berat ini sampai menjelang kami bertemu kembali.

Lalu tibalah saat penentuan. Kami berjanji untuk bertemu di satu tanggal, malam hari. Setelah jam kantor selesai, saya bergegas pulang, untuk bersih-bersih badan, dan langsung beranjak ke tempat pertemuan. Sampai saya hendak mandi, Sayang Tanpa Ng tak kunjung berbahasa Inggris. Saya sudah berpikir untuk menyerah dan mengakui ketaksanggupan saya mencari padanannya. Lalu gebyuran pertama membasahi kepala saya.

Mulai saya melakukan telaah bahasa, sambil mandi. Hm… Coba kita lihat, sayang. Apa saja pilihan yang tersedia: love, affection, compassion? Kok tidak ada yang bisa dipenggal secara wajar menjadi I? Hei, sebentar, kenapa harus I? Sepertinya malah kurang lazim kalau kata ganti orang pertama tunggal yang dipakai itu I. Bukankah lebih kena kalau me? Ah, kalau memang maksudnya me, kenapa judulnya tidak diterjemahkan langsung jadi Me saja? Aduh, ini terjemahan sastrawi, coba kejar dulu stilistika. Siapa tahu masih bisa! batin saya.

Baiklah, coba periksa lagi, kali ini sambil sikat gigi: kenapa sayang itu harus love dan kawan-kawan? Sepertinya kata itu masih punya arti lain. Misalnya, dalam ungkapan “Ah, sayang sekali!” yang bahasa Inggrisnya adalah…

Seketika itu mata saya mendelik. Mulut saya yang masih penuh busa bergumam pelan. Lalu dengan girangnya saya berteriak dalam hati, “Nah, itu dia!”

Urusan mandi saya kebut. Badan cepat-cepat saya keringkan. Pakaian. Sisiran. Ambil tas. Masuk ke mobil. Saya melaju ke tempat pertemuan.

Di tengah perjalanan saya menelepon si pencipta Sayang Tanpa Ng. Setelah panggilan dijawab, saya langsung cecar dia dengan pertanyaan, “Benar, kan, sayang di situ tidak harus sayang yang ‘Aku sayang dia’”?

“Benar.”

“Boleh, kan, kalau jadi ‘Ah, sayang sekali!’?”

“Oh, tentu! Seperti yang aku bilang dulu, tujuannya supaya…”

“Dalam bahasa Inggris, ‘Ah, sayang sekali!’ itu ‘What a shame!‘.”

“Lalu?”

“Kita pakai shame!”

“Oke, terus?”

“Iya, shame-shame-shame! Coba hilangkan sha-nya, jadinya apa?”

“Me!”

“Hahaha…”